すべてはフィクションであり、実在の個人・団体等にはいっさい関係ありません。

|

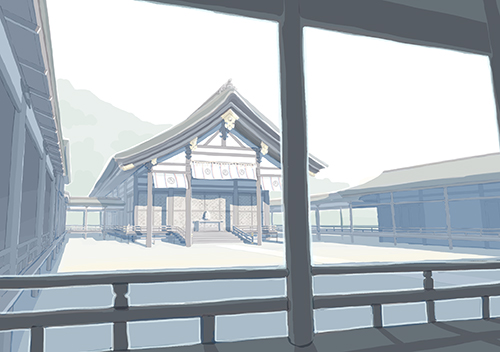

拝殿 |

|

| 〈写真提供:日蛇神社〉 |

もっとも最近に大規模な解体修造がおこなわれた社殿である。木造社殿の中で最も規模が大きく、桁行六間〈この“間”は単位ではなく、柱間を現す用語〉で六丈四尺〈19.2m〉、梁行三間で四丈二尺七寸〈約12.81m〉、高さを五丈〈15m〉とする。素木造、金銅金物が要所に打たれる。屋根は檜皮葺のやや反った両流造、母屋の前後に庇をつけた形で、妻入とし、入口手前の一間は仕切りのない土間で向拝のように使われている。二本目の柱から先の床を高くして板敷とし、周囲に高欄つき回縁をもつ。壁は白漆喰塗、しかし桁行の最後の一間にしか壁らしい壁はなく、回廊への板扉のほかは全て蔀戸である。とくに奥の妻行に壁がないことが、この社殿を典型的な縦拝殿としている。

また桁行三間目から楼門方向へむけて、前の祭場をぐるりと高欄つき板敷の回廊〈単廊〉が四角く取り囲む。東側は直会殿、西側は宝殿と接している。この二殿の屋根は回廊を庇に見立て、そちら側だけが長くなっているという珍しい形式をもつ。そして三殿の外を瑞垣がめぐる。全体として四面回廊に近い複合的施設なのだが、ただ、内に本殿をもたない。そのせいで〈もともと拝殿とは回廊を凝縮し一建築としたものであるから〉、この社殿はかつて本殿だったのではないか、とする論もある。しかし、本殿をもたない神社は日蛇だけではない。山を御神体とする大神(おおみわ)神社、諏訪(すわ)大社、あるいは、拝殿の後方を神聖とみなし禁則地とし本殿を設けないといった慣習のあったかつての石上(いそのかみ)神宮など多数あり、さして珍しくない。しかもこの拝殿は聖山の山頂へとむけて母屋を開け放つ構造で建てられており、そちらに向かう際の幣殿か、さもなくば向うから神が渡御する渡殿だったものが、周囲に着座の席を設けるうち拝殿へと変化した、としたほうが建築として自然である。回廊は、拝殿や祭場で行われる儀式の見所として、中世以降に付け加えられたものだろう。

それより注目すべきなのは、掘立柱である。これは伊勢神宮や出雲大社と同じ特徴で、神の常住を暗示している。神事にて神が降臨するたび建替えるような伝統をもつ社は土台を必要とするが、それがないからだ。しかも床下は隠蔽してあって、土地の神聖さを物語る。古来、神が憑りつくのは石、土、水、川、井戸〈地下水〉、森といった自然物であり、社殿ではない。日蛇の拝殿も、拝殿でありながら神の降臨〈御阿礼・みあれ〉に備えて作られていて、その神はなんらかの盟約によって必ずこの土地を訪れるか、あるいはごく近くに存在する〈背後の山など〉と考えられていたろう。そのために不動の社殿をつくったのである。また、そうした御阿礼の際に神が憑りつく人工物としては、太い柱がある。伊勢、出雲、貫前(ぬきさき)などの本殿の核には、社殿を支える目的でない特別な柱〈伊勢・心御柱、出雲・岩根御柱、貫前・真御柱〉が存在する。こと伊勢においては、現在この柱は地中に埋まっているだけで、社の構造には関与していない。それらを考え合わせるに、同じく掘立で建つ日蛇の拝殿にも、そういった由来をもつ柱が埋まっている可能性はある。

ちなみに建築材として使われているほうの柱は、先の修造のさい厳重に防腐防虫処理がほどこされ、こと地中に埋まる部分は金属で補強したうえ表面を樹脂やコンクリートで塗固める、といった保全のための安全策がとられたようである。

この拝殿、一般が詣でられるのは楼門までで、儀式時いがい目にする機会はない。また、神官でない者が近づくことは、まず許されない。かくいう私も、何年も願ってたった一度だけ、建築の細部を見るために拝覧できたきりである。また、神事と同じく部外者による撮影は御法度とされている。しかし今回、この本のためにようやく資料提供の許可がおりた。協力して下さったのは、現在、社務道広報課の課長である萩谷孝さん。彼とは二十年来の付き合いで、今では私の担当者と綽名されているそうだ。

写真は回廊の、手前南西側の一角から写したもの。すべての蔀戸がおろされ、その手前に幣が飾られている。

――「神社としての日蛇」著者:今村忠彦