すべてはフィクションであり、実在の個人・団体等にはいっさい関係ありません。

|

神使 |

|

| 〈撮影:古瀬和馬〉 |

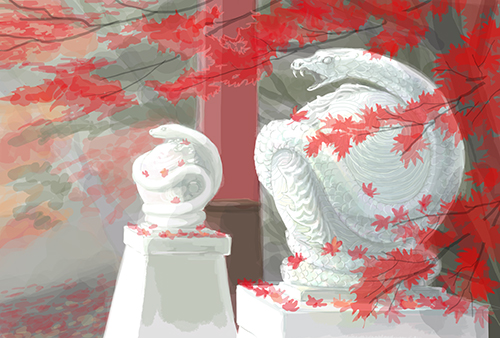

その独自性は、この蛇への解釈にも現れている。示しているのは人間の生命力の源ともいえる本能、欲望だ。そうなるとむしろインドを飛び越えて、旧約聖書の創世記にえがかれし蛇と近い趣がある。そしてまた、それがエネルギーの塊である太陽に巻きつき、押し止めている。欲望が、なにがしかの大きな力を制している図なのである。もとより日蛇において「欲」は、悪ではない。人はそれを把握し管理することで、より大きく育ちがちな悪しき力をも制御することができる。そんな教義を、この蛇は表現していることになる。

そして、そんな宗教哲学をのぞかせておきながら、設置理由のほうはいたって現実的である。一般とおなじく、向かって右が阿、左が吽。日蛇では、この配置には明確な訳がある。かつて武術道をなす神官が、つねに腰に刀を帯びていたからだ。鞘当てをふせぐため、歩行は必ず左側通行。もし右側を歩くとすると、神使が口をあけて「通っちゃいかん」と威嚇するのである。つまり、このいかめしい顔の蛇は、交通標識も同じことなのだ。そう考えると、いかにも地方信仰のおおらかな気風がみえるようで、愉快である。

この神使、二ノ鳥居前のものがもっとも見目よく有名である。白御影石造りで、太陽には紅炎が彫り出され、黒点が筋堀りされている。もっとも、この造形は近年における創作で、古くは単なる球形、あるいは円形に、蛇がぐるりと巻き付いただけのものであったという。

――「神社としての日蛇」著者:今村忠彦